第1回 古木を見て、素材の持つ魅力と職人の大切さを再認識。-木と職人を愛する家具デザイナー・小田原健さんに聞く-

第1回 古木を見て、素材の持つ魅力と職人の大切さを再認識。-木と職人を愛する家具デザイナー・小田原健さんに聞く-

国内外で活躍している家具デザイナー 小田原 健さんが、長野県大町市にある山翠舎の古木倉庫を訪れた。木と職人をこよなく愛する小田原さんは、その現場で何を感じたのか。 自身の半生に加え、日本の職人やデザイナーの現状、さらに国産材活用の普及促進などについて、山翠舎会長の山上建夫が話をうかがった。

目次

雄大な自然が息づく長野県。ここに山翠舎の本社がある。建具職人の木工所からスタートして創業89年。古木を使ったインテリアや家具製作などで、オーナーたちから高い評価を得てきた。

今回は国内外で活躍している家具デザイナーの小田原 健さんが、長野県大町市にある山翠舎の古木倉庫を訪れた。木と職人をこよなく愛する小田原さんは、その現場で何を感じたのか。

自身の半生に加え、日本の職人やデザイナーの現状、さらに国産材活用の普及促進などについて、山翠舎会長の山上建夫が話をうかがった。

小田原 健(おだわら たけし)/家具デザイナー

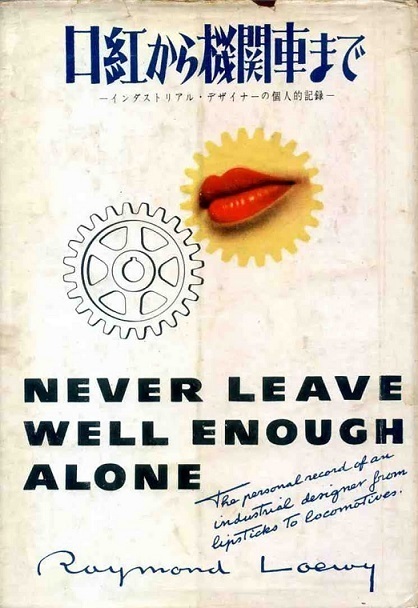

1934年、静岡県浜松市生まれ。16歳の時にアメリカの工業デザイナー、レイモンド・ローウィの本を読み、デザイナーになることを決心する。1954年、東京芝家具業界で昭和を代表する木工名人の三輪磯松氏に出会って木工技術とデザイン力を習得。東急電鉄五島慶太氏の専任デザイナー宮内順次氏の助手を4年間務めた。若くして東京芸術大学の教授であり建築家の吉村順三に見出され、設計協力。28歳で同大学建築学部の講師に抜擢される。さらにヤマハの家具事業部の指導を40歳~50歳の間行った。スウェーデン大使館家具事業部指導、ジェトロ派遣指導員(フィリピン家具産業育成)、スウェーデンパイン材の有効活用企画、長野県森世紀プロジェクト発足親方など、国内外で木工家具の開発研究指導を行ってきた。現在は一般社団法人ARTISAN日本の理事長として、日本の建具職人の技術を次世代に伝えるプロジェクトを進めている。

古木は日本建築の原点であり、現代の空間に溶け込むアートである。

山上=山上建夫 氏

小田原=小田原健 氏

※以下敬称略

山上

山翠舎の古木倉庫をご覧になった感想をお聞かせください。

小田原

本日は解体した民家の古木を集めた素晴らしい倉庫を拝見しました。古木は日本建築の原点であり、技術が詰まっています。この原点を、現在の職人の中によみがえらせる必要があると考えています。

この20年間、私はベニヤ板に触れたことがありません。どうにも気持ちが悪いからです。生きた素材というのは語りかけてくれます。「おれは曲がりやすいぞ」とか「手荒に扱うと割れるよ」とか。

木と対話する極意を私は昭和の名人たちから学びました。家具デザイナーは、「こんなかたちにしてほしい」という木の気持ちを繊細に察知する必要があります。

そういったことを後世の家具デザイナーに伝えていきたい。

山上

その持っているものは、竹釘ですね?

小田原

倉庫にあった古木の釘を抜いたら竹釘でした。鉄釘が高価な時代もあったので、竹で代用したと考えられます。これはもう大変な技術です。宝物として持って帰らせていただきます(笑)。

小田原

実は、竹釘は今日初めて見ましたが、以前は松釘を作ったことがあります。200年近く経った松はマツヤニの効果でちょうどよい硬さになります。

こういう使い方も古木ならではの魅力で、家具デザイナーは木に関する知識をより多く身につける必要があります。

かつてはどの家にも銘木を使った床柱がありました。

ところが、今では家の中に床の間がありません。あの味わい深さはどこにいってしまったのか……と不思議に思います。

山上

確かに、現代は床の間が無い家が多いですね。

小田原

それならいっそ、超高層ビルのエレベーターホールに巨大な古木を立ててみたらどうかと夢想することもあります。

近代的なビルのデザインと古木が融合した素晴らしいアートになるのは間違いありません。

古木はアートだとしっかり認識すべきだと思います。技術です。宝物として持って帰らせていただきます(笑)。

長野駅ビルにある「信州くらうど」。山翠舎が古木を使い印象的な内装に仕上げた

デザイナーを目指し、職人から始めた修業時代に人生の転機が。

山上

小田原先生は、所有していた職人としての道具をすべて人にあげてしまってから、デザイナーになったと聞いたことがあります。

職人からデザイナーに転身した理由を教えてください。

小田原

デザイナーになることは、職人になる前から決めていました。そもそも私は小さい頃からものづくりが大好きでした。その姿を見た父親が、遊び道具として切り出しナイフを買ってくれました。

竹を切って割って籠を作ったり、釣竿を作ったりと、とても楽しかったですね。

山上

ものづくりが大好きな少年だったのですね。

小田原

そして、中学生の時にアメリカの工業デザイナーのレイモンド・ローウィさんが書いた『口紅から機関車まで』という本を読みました。

こんなに面白い商売があるのかと感動して、デザイナーになると決心しました。

山上

本の影響。それが小田原さんの原点ですね。

小田原

「どうしてもデザイナーになりたいんだ」と親戚のおじさんに話したら、「デザイナーになるには基礎技術を勉強しないとダメだ」と諭されました。

その後、おじさんが自分の家を建てた職人を紹介してくれて、その職人に弟子入りして19歳頃まで徹底的にものづくりを勉強しました。

その職人は名人クラスの腕前だったので、そうそうたる人物が訪ねて来ましたね。そのひとりに建築家の吉村順三さんがいたのです。

その後、デザイナーに転向する際に、決意の表れとして持っている道具をすべて、他の人に譲ってしまいました。

著名建築家との出会いから、素材への見方を学ぶ。

山上

弟子入り先で吉村さんと出会ったんですね。吉村さんとの交流について教えてください。

小田原

吉村順三さんは、昭和新宮殿(皇居)の設計をした偉大な建築家です。その吉村先生から「ホテルを造るから手伝いに来てほしい」と言われたのがきっかけになりました。

施工現場にはデザイナーがたくさんいるのですが、ものづくりを誰ひとり知らないから、吉村先生は何でも私に聞いてくる。

それで、吉村先生がラフにスケッチした家具を実際に作るんです。他のデザイナーが作ったのは3日くらいで壊れましたが、私には基礎技術があるからどんなものを作っても壊れない。

山上

職人としての強み。経験のないデザイナーとは雲泥の差があると思います。

小田原

そうなんです。そうした経緯からお付き合いがはじまり、吉村先生の建築物における家具などの実務的なデザインと製作を担当しながら建築哲学を教わりました。

吉村先生は、「素材には素材色がある」とか「建築に色を使う必要はない」などと画期的なことをズバッと言います。そんなことを聞きながら、知識をしっかり修得しました。

吉村先生と長くお付き合いできた理由は、職人さんから基礎技術を教わったことが関係しています。

山上

やはり、職人の優れた技術は偉大ですね。

小田原

ラフなデザインでも形にできるので信頼されるんですね。

職人さんからものづくりの技術を教わっていなかったら、「吉村先生にものづくりを教えたのは私だ」(笑)なんて、言うことはできなかったでしょう。

山上

小田原さんが東京藝術大学の講師になられたのは、その後ですか?

小田原

当時の吉村先生は東京藝術大学の主任教授だったので、「芸大の生徒に技術を教えてやってくれ」と私を講師に任命されました。28歳のことです。

3年務めたので辞めると言ったら「ダメだよ。後釜がいないからダメ」と言われてしまい、後釜ができるまで22年もかかってしまいました。

素材の個性を生かした家具デザインを志向。素材の欠点ではなく長所を見抜く。

山上

「古木には日本建築の原点がある」とおっしゃっていましたが、これまで古木・古材を建築や家具づくりに生かしたことはありますか?

小田原

古木その物を生かしたことはありませんが、古木に見られるような昔ながらの部材を家具デザインに生かしたことはあります。

たとえば、上越の根曲がり杉をカットしてテーブルをつくりました。

山上

根曲がり杉ですか。大変美しい素材の一つですね。

小田原

これが当時雑誌に紹介されるとたちまち大ヒットしたんです。その後も根曲がり杉が見つからなくなるほど、多くの家具を製造しています。根曲がり杉は、私が素材として使うまで捨てられていました。

実際はブリのカマみたいなもので、食べると一番おいしいところなんですが。

山上

分りやすい例えですね。

小田原

それまでは欠点ばかり強調されて、長所を見逃していたんですね。この素材を製品として使うことができたのは職人さんの力ともいえます。

私には「木を見て、その声を聞きなさい」と職人さんに教えられてきた歴史があるからです。

山上

木の声を聞く。一朝一夕には成し得ない技だと思います。

小田原

そうですね。「聞く」というのは、よく見ることから始まります。

吉村先生の同僚にジョージ・ナカシマという有名な家具デザイナーがいます。彼のデザインは木を見ることからはじまります。

ある時、ジョージ・ナカシマに「図面を見たい」と言うと、「図面はありません」と返答されました。「図面は描かない。木を見て作っているから図面はいらないんだ」と。これには感動しましたね。

第2回へ続く。

文・横内信弘