古木の新しいかたち「古木スツール」。かつての職人と現代の木工作家のコラボレーション

古木の新しいかたち「古木スツール」

長い年月を経た風合いや昔の職人の手仕事の跡など、さまざまな表情をもつ独特の味わい深さが魅力の古木。そんな古木でスツールを作ってみたら…? 山翠舎の新たなプロジェクトのスタートです。

目次

職人の気概と建物の歴史が息づく古木をスツールに

築100年を超えるような古民家で長年の風雪に耐え、建物を支えてきた梁や柱。当時の大工や職人の手斧(ちょうな)の跡、丁寧な手刻みによる仕口、接手といった伝統工法、あるいは囲炉裏の煙に燻されて黒光りした表面や絶妙な曲がり具合など、無骨ながら力強い古木には同じ形がふたつとありません。

そんな古木を使って今回山翠舎が新たに手がけたのが、1本の古木の自然な造形を生かした存在感抜群のスツールです。製作したのは、以前に「KOBOKU通信」でご紹介した大町市在住の木彫家で日展会友の海川盛利さん。自邸の土蔵解体で山翠舎と出合いました。

これまで大町市職員として働きながら創作活動を続けていた海川さんですが、このたび早期退職して木工一本の道へ。それを機に山翠舎の山上浩明社長から提案されたのが、古木のスツール作りでした。スツールであれば古木の質感を生かすことができ、現場で出る端材も活用できるのではないか。そんな山上社長のアイデアです。

そこで、海川さんはまず4種類のプロトタイプを製作。古木の素材感を残しつつ、木材の収縮による割れと変形を抑えるためにあえて割れ目を入れておく「背割れ」もデザインとして活用したり、ホゾも利用したりと、バリエーション豊かなスツールができあがりました。いずれも座面はお尻の形にフィットするように彫り込まれているのが特徴です。

「丸太のスツールは見かけますが、座面を平らではなくお尻が包まれるような形に彫ることで差別化しました。古木の割れもそのまま生かすと、一般的な丸太のスツールとは全く違う雰囲気になります。手間はかかりますが、製作は面白いですね」(海川さん)

黒く煤けた1本の大きな梁が6脚のスツールに

こうした試作を経て、第一号の製品として6脚のスツールとテーブルのセットが完成しました。今回はプロトタイプのなかでもオーソドックスな形のスツールに仕上がっています。重量も重厚感もあるため、持ち運ぶのではなく飲食店やホテルのロビーなどに設置されるイメージです。

製作に先がけて山翠舎の倉庫に貯蔵された古木から選定されたのは、タイプの異なるこちらの2本。

1本は大町市内の常盤地区で解体された古民家の囲炉裏によって黒く煤けた梁で、もう1本は土蔵の梁として使われていたと思われる古木です。土蔵には囲炉裏がないので煤けてはいませんが、独特の色合いをしています。

樹種はどちらもマツです。昔は大町市周辺にマツがたくさん生えており、粘り強いという特性を生かして屋根からの荷重がかかる梁に多く使われていたのだそう。

「山の斜面で雪に耐えた根曲がりマツは強度があるので、昔の職人は経験的にあえてその曲がりを生かして梁に使っていました。そうした知恵や加工を生かさないともったいないですし、古木が単に材料になってしまうとつまらないものがあります。梁だった頃の表情を生かし、職人が刻んだ手仕事の跡を表現できたら面白いですね」(海川さん)

今回ご紹介する第一号は、この煤けたほうのマツを使用しました。

古木スツールができるまで

それでは1本の古木がスツールになるまでを、順を追ってみていきましょう。

(1)古木を切断

まずは1本の古木を50~55cmずつ切り出していきます。最終的には座面と底面を削ることで45cmほどの高さに仕上がる想定です。

切り出しは当初、電気ノコギリを使っていましたが、加工された四角い柱のようにすんなりと切断できなかったことから、ノコギリに切り替えて丁寧に切り出したそう。

なお、木材は木の根に近い部分を「元(もと)」、上のほうを「末(すえ)」とよび、柱として使う場合は山で生えていた状態と同様、「元」を下、「末」を上にします。今回のスツールも「元」を底面に、「末」を座面に使っていきます。

(2)クリーニング

切り出した古木を、まずはクリーニング。最初に水洗いをし、落ちない汚れはナイロンブラシやワイヤーブラシを使ったり、スクレイパーで削り落としたりして掃除をします。

ひび割れの中は煤が入り込んでいるため、小さなワイヤーブラシで丁寧に掃除。大きなひび割れの場合は削り直して割れを広げ、内部をヤスリで綺麗に削ります。市販のものでは奥まで届かないため、道具もお手製だとか。この作業がかなりの重労働だそうです。

(3)側面を滑らかに

その後、スツールとして使うために手にトゲなどが刺さらないよう、ワイヤーブラシでトゲを削って磨くことで滑らかな手触りにします。当時の職人の手斧やノミの跡もささくれ立っていることが多いので、叩いたり削ったりして直し、樹皮が残っている部分は削ります。解体時についた傷もノミで削って荒っぽさも残しつつ補修し、素手で触れても安全な状態へと加工します。

ちなみに、作業には壊れた回転椅子に台を載せた自作の作業台を使用。「次第にノウハウが蓄積されて道具も工夫して手作りするようになりました」と海川さん。

上記の写真は、生えていた枝が折れて取れ、固まったヤニを掘っているところです。こうした部分も直していきます。

そして、ひびや割れ目の角も刺さらないよう、面をとって角を丸くします。

ここまでの段階ですでに道具の消耗も激しく、かなりの時間も要します。1日でできる掃除は2脚ほど。煤で真っ黒になった古木を建材ではなく家具などの日常使いにするためには、意外と手間がかかるのです。

(4)底面をカット

それぞれの木材の高さを合わせて底面を水平にカット。そのままでは木の膨らみなどで狂いが生じてぐらついてしまうため、底面の中心部が凹むようにカーブにくり抜きます。これによって底面を縁だけにし、安定感を出すのです。

(5)座面の掘り出し

それでは、いよいよ座面の掘り出しです。「当時の職人さんと対話をするように作っていきます」と海川さん。

目安となる48cmの高さに印をつけ、カービング(彫刻)用の道具を付けたディスクグラインダーで座面を削っていきます。

ある程度削ったら、実際に座る高さの目安に印をつけ、腰かけてみながら深さや形を調整していきます。削っているときは夢中になってしまうそう。

なお、このディスクグラインダーに付けるカービング用の道具探しにも苦労をしたのだとか。最初はチェーンソーで削っていましたが、木工機械の輸入業者でカービング用の道具を見つけて使ってみたところ、はるかに効率がよかったそう。日本ではなかなか見かけない道具で、日本の古木に海外製の道具を使う面白さも感じられます。

できるだけなめらかに削ったら、続いてサンダーで磨いて研ぎ上げ、最後にサンドペーパーによる手作業で滑らかに整えて完成です。

この「掘り出し」の作業には海川さんらしさが詰まっています。

「単に木材を輪切りするだけでもスツールにはなりますが、できるだけ創意工夫をしたいと思い、僕の作品の特徴である“掘る・くり抜く”技術を生かしてほかにはないスツールを考えました。どんなものでも“自分ならでは”が大事です」(海川さん)

(6)塗装

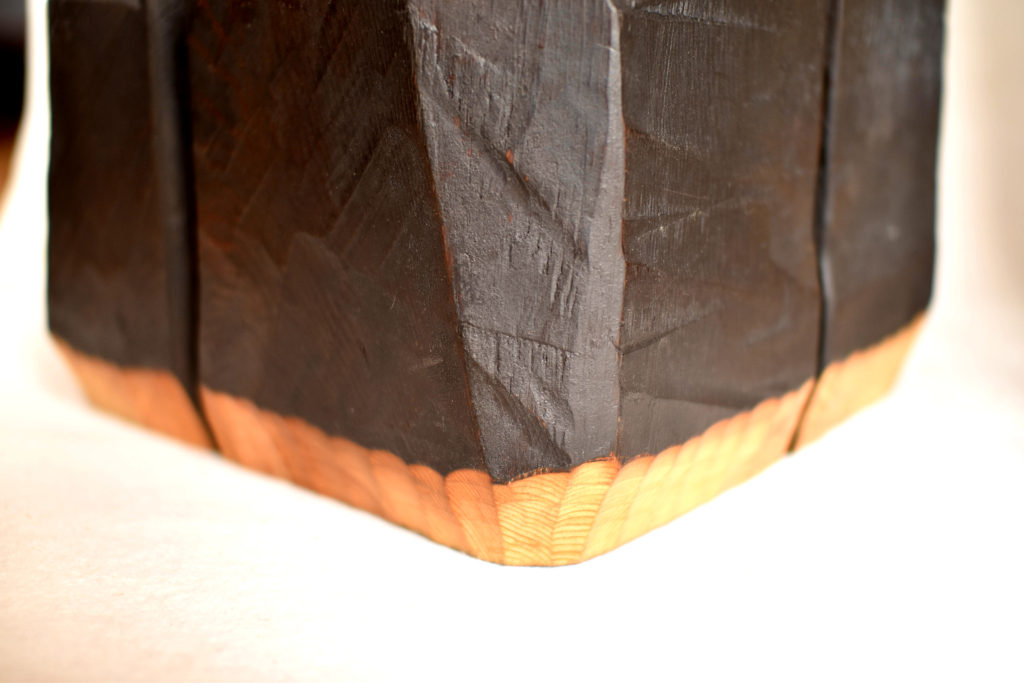

側面を滑らかにしたことで古木の煤けた部分が剥がれてしまったため、家具などに使用する植物性の黒染めの塗料を使って側面を着色し直し、古い木材の色を再現できる植物性オイルで仕上げます。このオイルは体に無害ですし、酸素に触れると固まって樹脂化するため、染み込ませることで塗料もしっかり定着させつつ、木材を内部から保護できます。同時に表面には塗膜ができないため、本来の古木の質感と手触りは生かされます。

(5)面を取ってオイル塗装

座面と底面の角はあえてノミで荒々しく削って面を取り、持ち運びができるよう持ち手を掘り込みます。そして、これらの部分にはクリアの植物オイルを塗装してナチュラルに仕上げます。「全部黒色では面白くない」との海川さんの発想によるデザインです。

「ものを作るうえで大切にしているのは、組み合わせのバランスです。全体を黒で仕上げ、座面と底面、持ち手をナチュラルに仕上げたのもバランスですし、きれいに磨き上げた座面に対し、ノミで面をとって刃物の跡を生かすのもバランスです。自分の出品作品でもこのバランスは意識しています」(海川さん)

以下は海川さんの作品「祈り− 紅月に向かいて」。こちらもバランスを大切にした力作です。

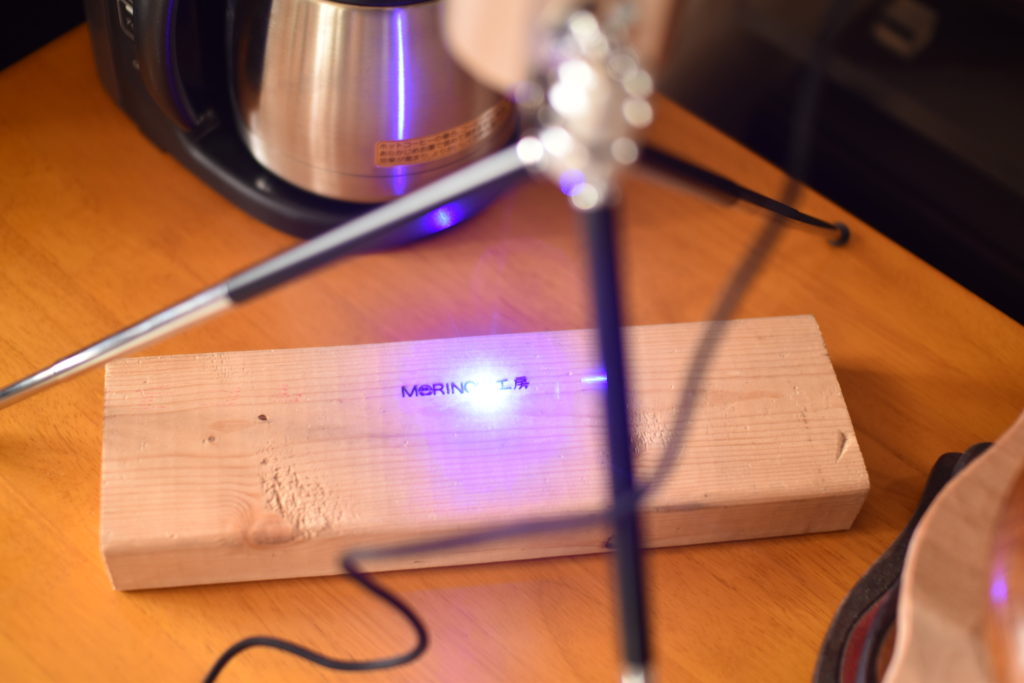

(6)シリアルナンバー刻印

最後にレーザー刻印機でシリアルナンバーを刻印して完成です。

第一号の完成! 今後は「北アルプス国際芸術祭」にも登場…?

こうして約2カ月の時を経て、6脚の古木スツールが完成しました。座面はやや背中側を高く仕上げており、快適な座り心地を生み出しています。また、昔の職人による手刻みのホゾや道具の跡などが温もりを感じさせ、古木の長い歴史を感じることができます。

スツールと合わせて製作したテーブルは煤けていない古木を活用したオイル仕上げ。木の本来の色合いが生かされています。

「当時の職人さんも、時を経てこのように使われるとは思ってもみなかったでしょうね」と海川さん。

なお、現在、2021年8月21日~10月10日に大町市で開催予定の「北アルプス国際芸術祭」の展示サイトに、この古木スツール2脚とテーブルのセットを設置すべく計画を進めているのだとか。実際に多くの人が触れ、座れる日も近いかもしれません!